新4SY 3月19日(火) 授業報告

算数

以下のアドレスでご参加いただけます。

3608057229 https://us02web.zoom.us/j/3608057229

授業が、来週3月26日・再来週4月2日の2回、休みになります。

次の火曜日の授業は、4月9日です。

その間の宿題として、テキストの復習・理解度確認用の問題を2セット用意しました。

メインの内容は、それぞれ第7章「分数」と第8章「三角形の角」ですが、小数などもかなり出てきます。

どちらも4月9日(火)の授業までとします。

解答用紙を使って解いて、ノートに直しをやりましょう。

もちろん、どうしてもわからないものは、休み明けに質問することにしておいて構いません。

どちらも大事な単元なので、これをチャンスに復習してほしいと思っています。

【授業内容】

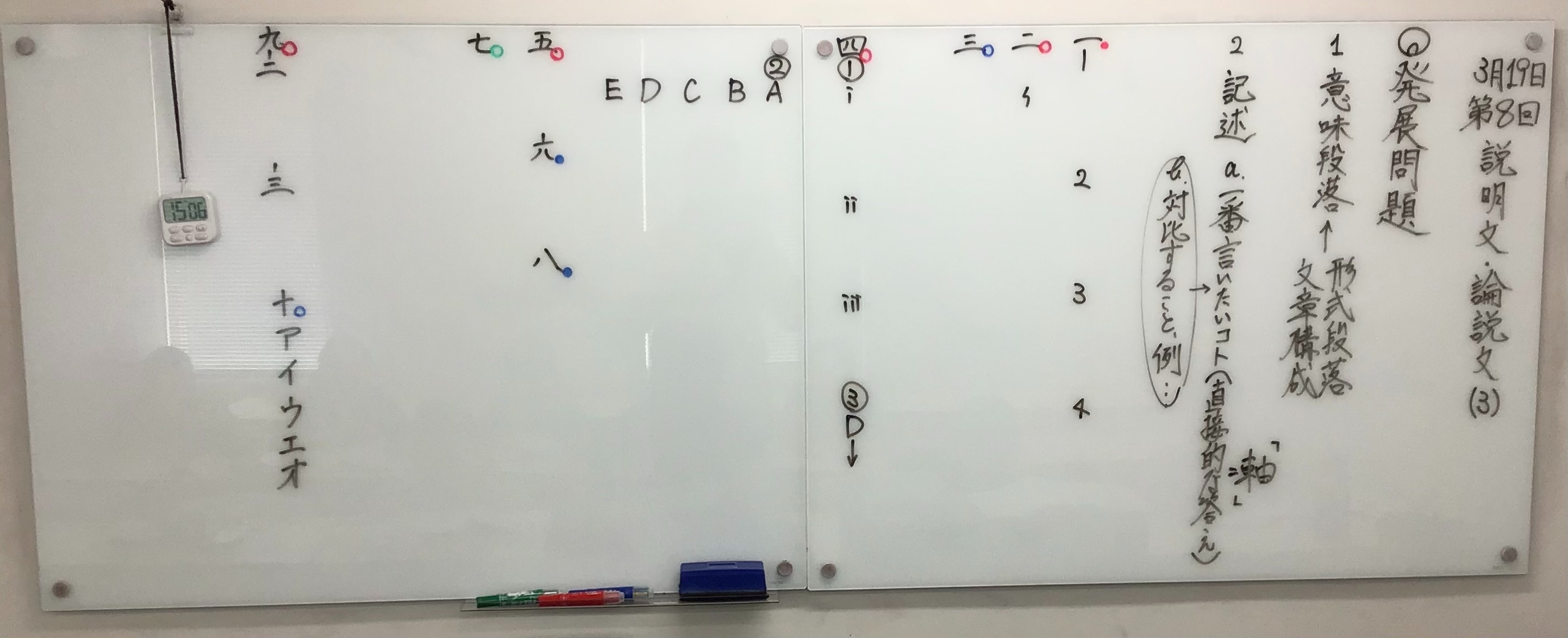

第8回 三角形の角

三角形・・・3つの角で囲まれている図形(図形が閉じていることが必要)

角・・・直線が交わってできる間の部分のこと。

だから算数では、「かどが丸くなっているもの」は角とは言わないので注意

三角形があるとき、その内側の角を「内角」と言い、辺を延長してできる内角の隣の角を「外角」と言います。1つの角について、外角+内角=180°になります。

そして、「三角形の内角の和は必ず180度」になります。

理由も説明できるようにしたいところです。(テキストに図入りで書いてあります。)

言葉にすると難しいですが、図のイメージでしっかりつかみたいです。

【例題2】三角形の外角の性質の利用

答えが出ればよいだけではなく、かならず「2つの内角の和」として求められるようにしましょう。

ここで、特別な名称のある三角形の角度について学びました。

二等辺三角形…2辺が等しい三角形。2つの内角が等しくなる(これを底角と言う)

1つの内角がわかると、残り2つの内角は求められる。

正三角形…3つの辺が等しい三角形。すべての内角が等しくて60度になる。

直角三角形…1つの内角が直角(90度)の三角形。

残りの2つの内角の和は90度になることを意識的に使いましょう。

直角二等辺三角形…内角が90度,45度,45度になる

そして、三角定規の三角形の角度について学びました。

・1つは直角二等辺三角形 内角は90度,45度,45度⇒正方形の半分の形

・もう1つは、内角が90度,30度,60度の直角三角形⇒正三角形の半分の形

【例題3】二等辺三角形の内角の利用

【例題4】直角三角形・三角定規の三角形

【例題5】複合図形

正三角形と正方形が、重なっておいてあります。

以下のことを利用して解いていきます。

・名称のある図形があるので、表現されていなくても角度が求まること。

・等しい辺がいっぱいできるので、「二等辺三角形」ができること

特にこの2番目を利用することが解くカギになるので、意識的に探していきたいです。

【宿題】

テキスト p.72-79 例類題1~5,基本問題

計算 第8回

余力のある人は、ぜひp.80,81の練習問題にもチャレンジしてみてください。

*宿題はすべて答え合わせと直しまで。

*テキストには書き込まず、ノートに書いて計算しましょう。

計算途中は必ず残しておいて、間違えたときにどこで間違えたのかを確認できるようにしておきましょう。

担当:東本(とうもと)

tohmoto@epis-edu.com