6歳の子供のプロジェクト

2018年11月17日、深セン市南山区の海上世界文化芸術中心にてNanshan School Maker Faire(南山学校創客節)が開催されました。School Maker Faireというのは、その名の通り学校のMaker Faire(DIYのお祭り)で、生徒たちがSTEM、アート、Make(メイク、創客)などの授業やクラブで作った作品を展示するイベントです。Maker Faire同様、作品を展示するだけではなく、各ブースに製作者や今回の場合は担当教師がいて、製作にまつわる話を聞くことができます。

洪水に備えた土地の活用に関するプロジェクト

今回参加していた学校の多くはPBL(Project Based Learning、項目式学習)を採用しており、担当の先生によると、「STEM」や「Make」という教科が重要なのではなく、PBLでSTEMを学ぶことが大きな意味があると話してくれました。

STEM教育というと、何を思い浮かべるでしょうか。ロボットをプログラミングしたり、Scrachでゲームやアニメーションをプログラミングしたりすることを思い浮かべるのではないでしょうか。

「STEM教育」というバズワードが一人歩きして、STEMのそれぞれの頭文字に当てはまれば、STEM教育と自称して売り出す商品やサービスがあふれかえっているので、「STEM教育」=「プログラミング、ロボティクス」という印象が強くなってきています。

STEM教育とは何かを定義したり、議論したりするつもりはありませんし、その呼称よりの中身が重要なことはいうまでもありませんが、今回の参加校の取り組みを見るとSTEMのイメージが大きく変わる人もいるかと思います。

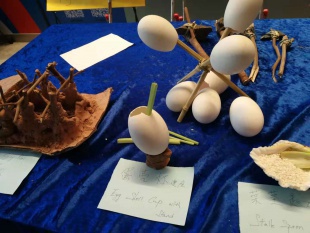

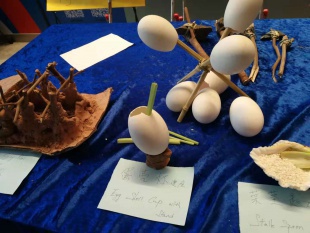

5歳の生徒のプロジェクト

右の写真は5歳の子供達の作品です。これは石器時代の道具を自然にある物だけで作ろうというプロジェクトで、写真中央下に写っているのは、「たまごの殻の器と植物の茎を利用したストロー」、右下は「貝殻のお皿と植物の茎で作ったスプーン」です。自然にある物だけを使って、自らの手で物を作りあげることで、改良点が多々あることに気づくことができます。それを改良してよりよい物にしていく過程にこそ学びがあります。課題を決定すること、問題を解決すること、チームと協力することなど、ものづくり(Make)をする中での学びは多くの要素を含んでいます。

このように一切コンピュータやロボットに触れることのない学びの中で、社会、理科、技術(工作)、美術などが融合され、教科横断的に学ぶ手法でSTEM、Makeの授業が行われています。

STEM、Makeは、その過程にこそ意義があり、プログラミングはあくまでも手段です。プログラミングを単純に学ばせる必要があるのであれば、それは「プログラミング」の授業や「コンピュータ・サイエンス」の授業を別に設定する必要があります。

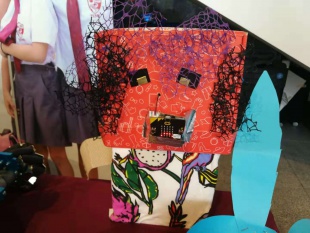

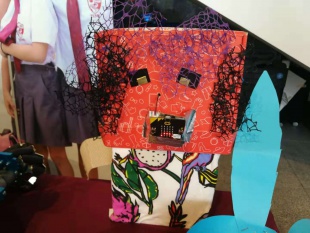

micro:bitを使った作品

左の写真の作品を展示していた学校の先生にお話を伺いました。先生はテクノロジー関連の担当の先生ということで、生徒達は週のSTEMなどの授業回数をたずねてみると、その学校の場合は授業は全くないとのことでした。

それではいつ学んで、いつ作品を作ったのかというと、昼休みと放課後の時間を使っての作業とのことでした。授業やクラブということではなく、生徒が何かを作りたいと思ったら、空いている時間に学校の作業スペース(Maker Space)に行き、先生と相談しながらプロジェクトを進めているとのことです。

自らの意思で、学ぶことを決め、時間を設定しています。これは学びというよりも、子供たちの意識としては「学び=遊び」に出来ている点で に理想的な形と言えます。

いくつかの学校が同様の方式で生徒の自主性に任せながら学びの環境を提供していました。中国の教育というと画一的、全体主義的なイメージがあるかもしれませんが、一概にそうとは言い切れません。

会場で行われたワークショップ

「一度決めたことはやり通す」という初志貫徹型の日本に対し、「間違いに気づいたらすぐに改善する」という朝過夕改型の中国は、経済の発展だけではなく、教育の分野でも発展し始めています。

同じ東アジアの中国と日本は教育における親和性は欧米より高い部分もあると思います。STEM教育、プログラミング教育で先行している中国から成功例、失敗例を学び日本のプログラミング必修化に活かせるのではないかと思います。